Compendium

L'Art de penser

L'illusion de la nature humaine

LA NATURE HUMAINE - Une illusion occidentale

[TEXTE, VIDÉO] [10 minutes]

LA NATURE HUMAINE, UNE ILLUSION OCCIDENTALE

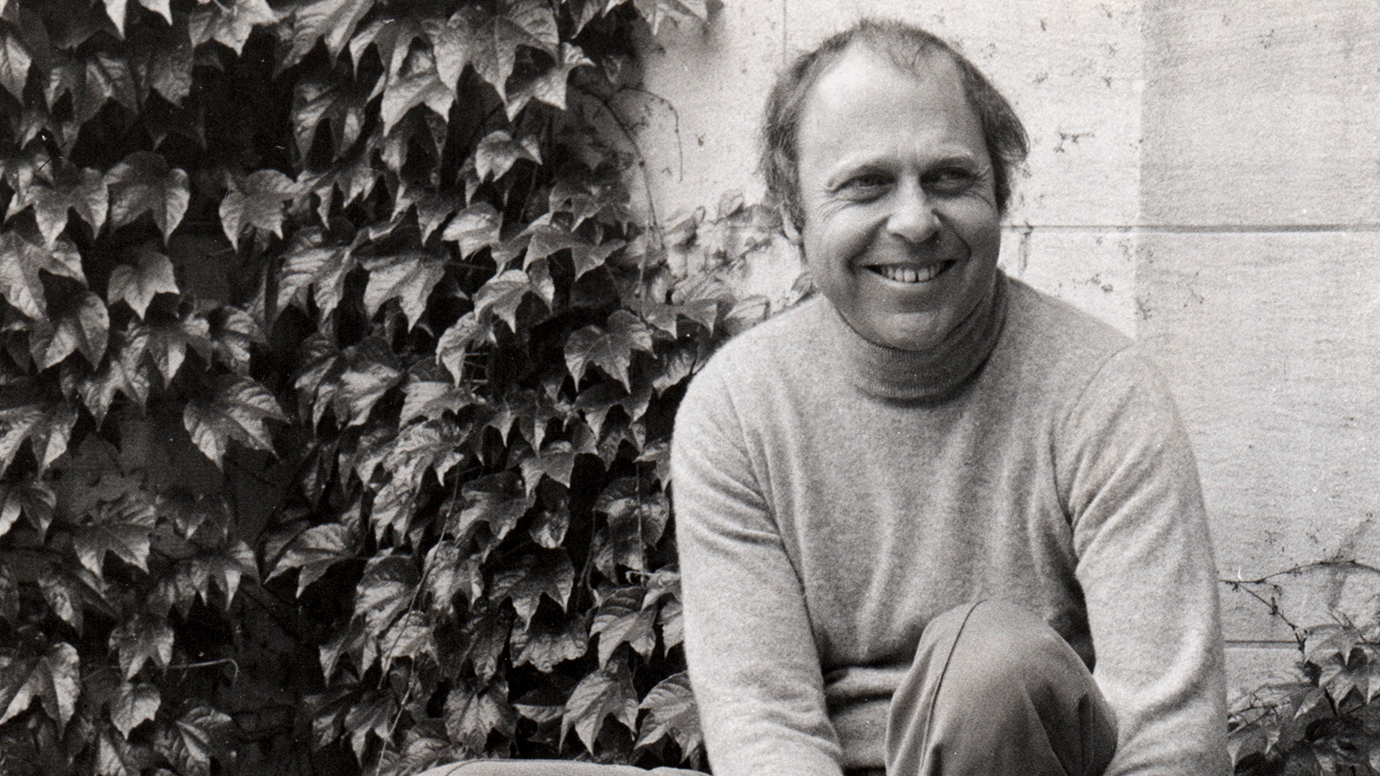

C’est le titre d’un livre de Marshall Sahlins publié en 2008 : The Western Illusion of Human Nature.

Marshall Sahlins (1930-2021) est un anthropologue étatsunien, connu notamment pour ses travaux dans les années 1970 sur les sociétés dites primitives, sociétés dont il dit, lui, qu’elles sont des sociétés d’abondance.

Âge de pierre, âge d’abondance : l’économie des sociétés primitives

L’« abondance » au sens de Sahlins, c’est une économie particulière, une organisation du travail et de la production de telle sorte que ceux-ci s’arrêtent, n’ont plus de raison d’être, à partir du moment où les besoins de chacun sont satisfaits.

Une société d’abondance est ainsi le contraire d’une société de consommation, dans laquelle le travail et la production ne sont pas réglés par la satisfaction des besoins humains, mais par celle des marchés, de la rentabilité et du profit. Sahlins, comme beaucoup d’anthropologues, est une sorte de philosophe qui cherche à contester la philosophie, sa tradition et ses concepts.

Non pas nécessairement au moyen de nouveaux concepts, mais par la connaissance, pratique, « sur le terrain », de sociétés humaines étrangères à toute tradition/spéculation/concept philosophique.

LA NATURE HUMAINE, UNE ILLUSION OCCIDENTALE est le titre du livre. Son sous-titre est : Réflexions sur l’histoire des concepts de hiérarchie et d’égalité, sur la sublimation de l’anarchie en Occident, et essais de comparaison avec d’autres conceptions de la condition humaine.

Titre et sous-titre qui annoncent la couleur : il s’agit de renverser toute une tradition de pensée, toute une immémoriale, philosophique et occidentale façon de penser l’être humain.

Immémoriale façon fondée notamment sur l’abstraite distinction entre « nature » et « culture » (en tant qu’êtres humains, nous aurions une nature à cultiver, ou autrement dit, comme le dit Aristote, une animalité à politiser…)

Il s’agit aussi d’explorer d’autres « conceptions de la condition humaine » – comme celle que cherche à penser l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro (1951-) que l’on croise dans le livre, autre conception que ce dernier appelle « perspectivisme amérindien* ».

Selon ce perspectivisme, dans cette perspective étrangère à toute tradition philosophique, « les humains », comme le rappelle Sahlins dès la première page de son livre, « ne sont pas au fond des bêtes, ce sont les bêtes qui sont au fond des êtres humains ».

Dans cette perspective, ni un Dieu unique et créateur ni la « nature » ni les animaux ne sont les ancêtres de l’être humain. Au contraire, c’est l’être humain qui est l’ancêtre de tous les êtres non-humains (animaux, plantes, esprits, objets…)

Renversement radical dont il nous revient d’explorer les conséquences, inconnues, libératrices peut-être.

*Le perspectivisme est une façon de penser selon laquelle il n’existe pas une seule réalité objective, mais plutôt plusieurs points de vue sur le monde, dépendant de qui regarde et de sa position.

1. Une vérité multiple

Contrairement à l’idée qu’il y aurait une vérité unique et absolue, le perspectivisme affirme que chaque être perçoit la réalité selon son propre point de vue.

C’est un peu comme si le monde était un paysage immense, mais que chacun le voyait d’un endroit différent.

2. Origines philosophiques

Friedrich Nietzsche a développé un perspectivisme philosophique, en affirmant que toute connaissance est influencée par notre position, notre culture, nos émotions.

Eduardo Viveiros de Castro, anthropologue, a popularisé le perspectivisme amérindien, qui explique que les humains, les animaux et même les esprits n’ont pas le même regard sur le monde.

3. Pourquoi c’est important ?

Le perspectivisme nous invite à remettre en question notre propre point de vue et à comprendre que d’autres visions du monde existent, aussi valables que la nôtre. Il permet aussi de mieux comprendre les différences culturelles et de dépasser l’idée qu’il y aurait une seule réalité "vraie" pour tout le monde.

LA NATURE HUMAINE, UNE ILLUSION OCCIDENTALE – la première page du livre :

Depuis plus de 2000 ans, ceux qu’on appelle les « Occidentaux » ont toujours été hantés par le spectre de leur nature : à moins de la soumettre à quelque gouvernement, la résurgence de cette nature humaine cupide et violente livrerait la société à l’anarchie. La théorie politique de l’animal sans foi ni loi a souvent pris deux partis opposés : ou bien la hiérarchie, ou bien l’égalité ; ou bien l’autorité monarchique, ou bien l’équilibre républicain ; ou bien un système de domination idéalement capable de mettre un frein à l’égoïsme naturel des hommes grâce à l’action d’un pouvoir extérieur, ou bien un système auto-régulé où le partage égal des pouvoirs et leur libre exercice parviendraient à concilier les intérêts particuliers avec l’intérêt commun. Au-delà du politique, nous trouvons là un système métaphysique totalisant qui décrit un ordre naturel des choses : on retrouve en effet une même structure anarchique originaire entre des éléments qu’on ordonne soit à l’aide d’une hiérarchie, soit par l’égalité ; ce système vaut aussi bien pour l’organisation de l’univers, que pour celle de la cité, et intervient même dans la conception de la santé du corps humain. Il s’agit d’une métaphysique propre à l’Occident, car la distinction entre nature et culture qu’elle suppose définit une tradition qui nous est propre, nous démarquant de tous les peuples qui considèrent que les bêtes sont au fond des êtres humains, et non que les humains sont au fond des bêtes. Pour ces derniers, il n’est pas de « nature animale » que nous devrions maîtriser. Et ils ont raison, car l’espèce humaine telle que nous la connaissons, l’homo sapiens, est née il y a relativement peu de temps dans une histoire culturelle de l’homme beaucoup plus ancienne. La paléontologie en témoigne : nous sommes, nous aussi, des animaux de culture ; notre patrimoine biologique est déterminé par notre pouvoir symbolique. Notre esclavage involontaire aux penchants animaux est une illusion ancrée dans la culture.

interlude

Eduardo Viveiros de Castro sur le perspectivisme amérindien

(> Conférence de M. Eduardo Viveiros de Castro - Persée) :

> Le perspectivisme amérindien prend son point de départ dans l'idée que les êtres non-humains – d'abord et surtout les animaux, mais aussi les esprits, les plantes, certains objets, des phénomènes météorologiques etc. – sont doués d'une capacité de perception, d'action et de réflexion semblable à celle des humains, ce qui fait d'eux des sujets ou des personnes. Ces sujets non-humains voient le monde d'une façon très différente de celle des humains ; surtout, ils se voient eux-mêmes comme des humains (c'est-à-dire comme des êtres anthropomorphes et doués de culture), tout en voyant les humains comme des animaux ou des esprits. Cela veut dire que chaque type d'être s'installe soi-même dans la perspective de la « culture » et rejette les autres dans la « nature » ou la « surnature ».

> […] chaque type d'être, se voyant soi-même d'une même façon (sous la forme humaine), voit le monde exactement de la même façon – sous l'espèce de la culture humaine – ; ce qui change est le monde qu'on voit. En effet, quand les Indiens disent, par exemple, que les jaguars voient le sang des proies comme étant de la bière de maïs, ou que les tapirs voient la boue où ils se couchent comme étant des hamacs, l'idée implicite c'est que tous les êtres, humains aussi bien que non-humains, ne boivent que de la bière, ou ne se couchent que dans des hamacs – la culture est universelle. Par contre, le réel qui est perçu à travers ces catégories culturelles change radicalement quand on passe d'une espèce à une autre : notre sang est la bière du jaguar, la boue où se couche le tapir est son hamac… Si la culture est universelle et invariable, la nature, elle, est particulière à chaque type de corps perspectif. Donc, si notre cosmologie moderne affirme l'unicité de la nature et la multiplicité des cultures – un « mononaturalisme » et un « multiculturalisme » –, le perspectivisme amérindien affirme au contraire un monoculturalisme et un multinaturalisme.