Compendium

Pensées dans le monde

La Psychogéographie

GILLES IVAIN [Ivan Chtcheglov] - L’art de la dérive psychogéographique

[TEXTE] [3 minutes]

MARCHER AVEC LES PHILOSOPHES

Par Alexandre Lacroix, publié le 24 octobre 2023 dans Philosophie Magazine

Ni flânerie ni perdition, la « dérive psychogéographique » est une manière subtile de se trouver vivant quelque part, relié émotionnellement à un lieu. Mais cela mérite explication.

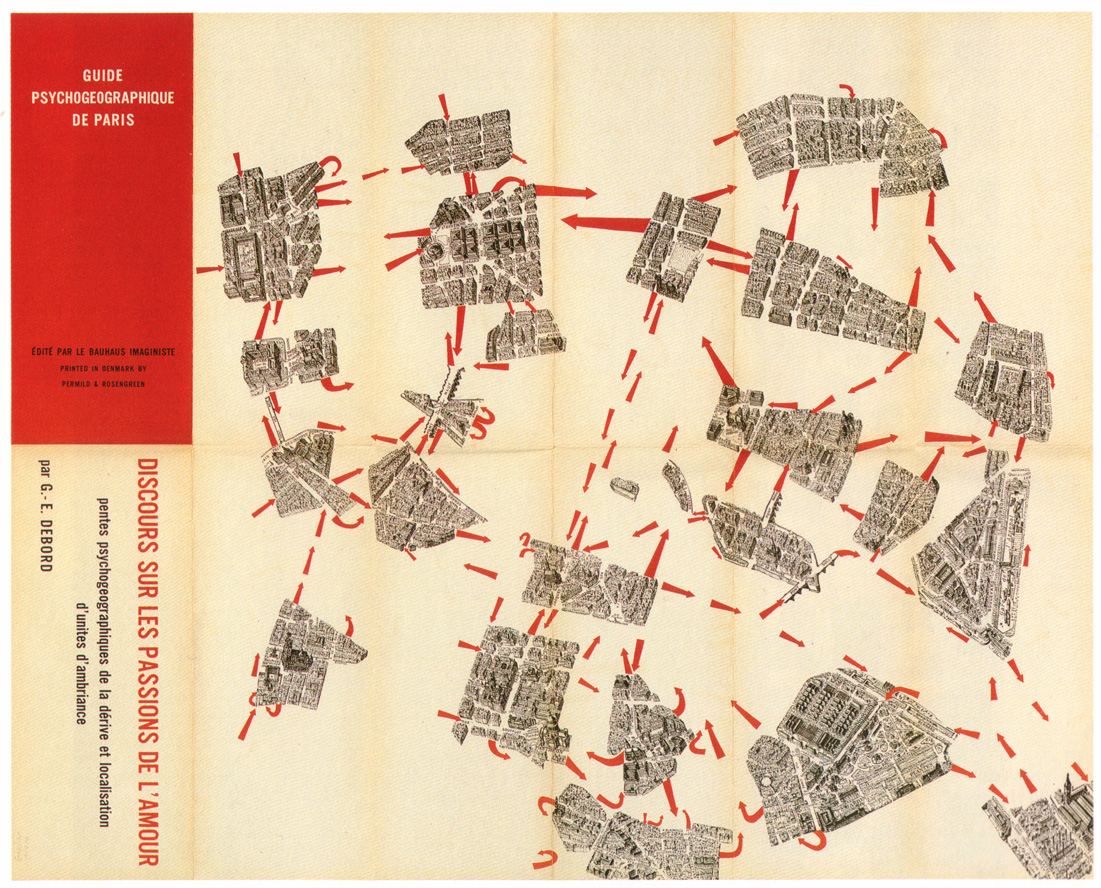

Ivan Chtcheglov, l’inventeur de la psychogéographie

Figure marquante, avec Guy Debord, de l’avant-garde lettriste, il n’eut qu’une brève période d’activité créatrice. Schizophrène, il fut interné en hôpital psychiatrique de 1959 à 1998. Sur une très belle photographie, on le voit – à vingt ans – boire au goulot d’une bouteille de vin, d’un geste rageur, sur fond de ciel livide. Ivan Chtcheglov (1933-1998) – de son nom de plume Gilles Ivain – n’a écrit qu’un texte significatif, mais ce dernier a eu de l’influence jusqu’à nos jours : c’est le Formulaire pour un urbanisme nouveau (1958, réédité chez Allia, 2006). Il y invente le concept de psychogéographie. « Toutes les villes sont géologiques et l’on ne peut faire trois pas sans rencontrer des fantômes, armés de tout le prestige de leurs légendes. Nous évoluons dans un paysage fermé dont les points de repère nous tirent sans cesse vers le passé. Certains angles mouvants, certaines perspectives fuyantes nous permettent d’entrevoir d’originales conceptions de l’espace, mais cette vision demeure fragmentaire. » En d’autres termes, traverser une ville c’est s’explorer soi-même, car chaque lieu est hanté par les couches de nos souvenirs affectifs (tiens, dans cette rue, il y a un café où j’ai discuté jusqu’au milieu de la nuit, une chambre où j’ai fait l’amour…) mais aussi par ses propres fantômes. Pour appréhender la psychogéographie urbaine, rien de tel que de dériver : « L’expérience démontre qu’une dérive remplace avantageusement une messe : elle est plus apte à nous faire entrer en communication avec l’ensemble des énergies. »

Guy Debord ou la méfiance envers le hasard

Sur ce premier élan poétique, Guy Debord a posé le sceau de l’analyse, en publiant une « Théorie de la dérive », dans Les Lèvres nues, revue surréaliste belge, en 1956. « Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d’effets de nature psychogéographique, et à l’affirmation d’un comportement ludique-constructif, ce qui l’oppose en tous points aux notions classiques de voyage et de promenade. » Si le style de la définition est lourd, Debord poursuit avec une observation stimulante. Il explique qu’il ne faut pas s’en remettre à « l’action du hasard » lorsqu’on dérive. Pourquoi ? Parce que, pour changer de trottoir, il faut vouloir changer de trottoir. Autrement dit, le flâneur qui s’abandonne au hasard, qui ne pose aucun acte volontaire, retourne machinalement à ses lieux préférés, à du déjà-vu. Debord dit du hasard qu’il est « réactionnaire » et « conservateur ». Pour vivre une situation neuve, il faut forcer le destin !

Quatre règles pour réussir sa dérive psychogéographique

Sous la double impulsion de Chtcheglov et de Debord, toute une génération a pratiqué la dérive psychogéographique. Avec en gros quatre règles du jeu.

Primo, choisir un lieu. On peut dériver dans un lieu fermé (la gare du Nord) ou dans un espace plus grand (Marseille).

Secundo, fixer une durée : un jour ou une semaine, pas plus de deux mois.

Tertio, celui ou ceux qui dérivent en groupe provoqueront les rencontres.

Quarto, la dérive doit avoir un dessein artistique : en ramener un poème, un récit, des photos, des esquisses.

L’école anglaise ou l’espace retrouvé

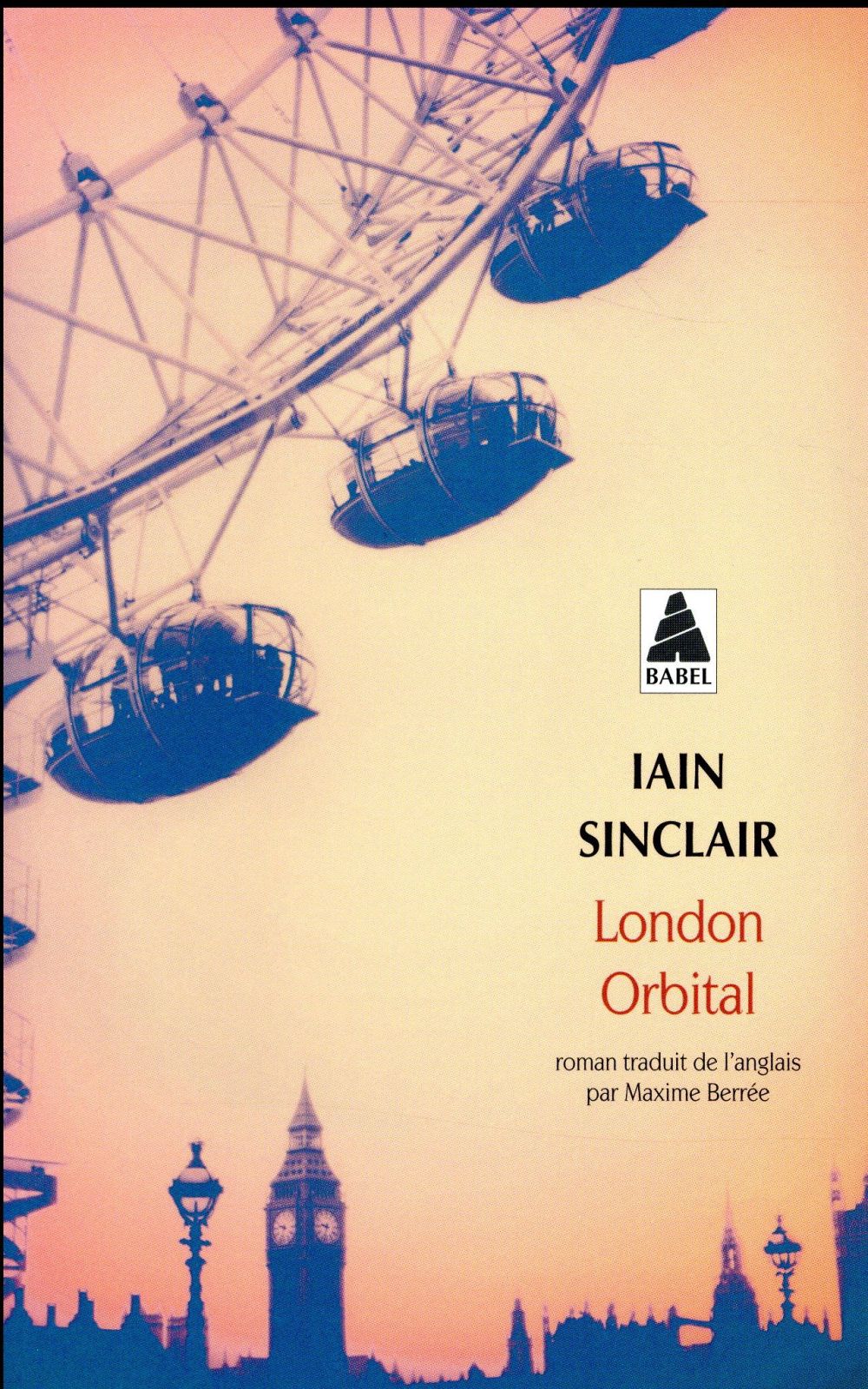

Cette idée a connu une postérité surprenante outre-Manche. Dès 1957, l’artiste anglais Ralph Rumney a créé l’Association psychogéographique de Londres et s’est livré à des dérives, notamment dans Venise. Mais ce jeu situationniste a connu un véritable revival à partir des années 1990, avec une nouvelle génération d’écrivains britanniques. C’est ainsi que Iain Sinclair a assemblé un monstrueux roman de plus de 700 pages, London Orbital (2002, traduit chez Actes Sud Babel, 2016), salué comme un chef-d’œuvre, à partir de marches incessantes le long du M25, le périphérique de Londres, long de 188 kilomètres.

Autre démarche intrigante : celle de Will Self, qui a publié Psychogeography en 2007. Will Self s’est mis à marcher furieusement après avoir décroché de l’héroïne. En 2006, il a été suivi par des journalistes du New York Times lors d’une marche qui le mena de Kennedy Airport à son hôtel, le Crowne Plaza au cœur de New York. 26 miles. Durant cette randonnée-interview, Will Self a déclaré : « Les gens ne savent plus où ils sont. À notre époque post-industrielle… n’importe qui peut partir rendre visite aux pygmées de l’Ituri, mais combien de personnes ont fait à pied le chemin qui va de l’aéroport à leur maison ? » La marche, pour Self, est un moyen de se réapproprier l’espace, dont les transports mécanisés nous ont éloignés.

Prêt·e à essayer ?

Vous voulez savoir où vous êtes, donc qui vous êtes ?

Dérivez en partant de chez vous !

Demandez et Sup de Sub Mark Hubbard vous l'offre - attention : le cadeau sera suivi d'une analyse de lecture :)