Compendium

L'Art de penser

Énergie & Équité

IVAN ILLICH - La vitesse généralisée

[Texte] [6 minutes]

IVAN ILLICH - Qu'est-ce que la vitesse généralisée ?

Ivan Illich, dans son livre Énergie et Équité (1975), propose une manière différente de calculer la vitesse d’un déplacement. Il ne se contente pas de mesurer combien de kilomètres on fait en une heure (la vitesse classique), mais il ajoute un autre facteur : le temps qu’on passe à travailler pour payer ce déplacement.

La vitesse généralisée = distance parcourue ÷ (temps de déplacement + temps de travail nécessaire pour financer le déplacement).

Formule :

Vg = Vm / (1 + Vm × c / s)

où :

Vg = vitesse généralisée (km/h)

Vm = vitesse mécanique (km/h)

c = coût du transport (francs/km)

s = salaire horaire (francs/h)

Exemple :

Jules roule 100 km en 1h → Vm = 100 km/h

Mais il doit travailler 6h pour payer le trajet.

Vg = 100 / (1+6) = 14,3 km/h

Idée :

Plus le transport coûte cher, plus on travaille pour le financer, donc moins on "avance" réellement vite.

La vitesse généralisée a une limite : s / c

(même si on roule à 300 km/h, on ne peut pas dépasser cette vitesse globale)

Conclusion :

À vélo ou en marchant, on va parfois plus vite globalement qu'en voiture ou en TGV !

Ce concept remet en cause notre idée du progrès technique et du "gain de temps". Il montre que la vitesse n’est pas toujours un gain. Aller vite, ça coûte : en argent, en travail, en temps de vie. La véritable rapidité, selon Illich, c’est celle qui optimise le temps total consacré au déplacement — y compris le temps qu’on passe à gagner l’argent pour le financer.

1 - C’est quoi la vitesse généralisée ?

Ivan Illich (1975) propose :

Vitesse réelle = déplacement + temps de travail pour le financer

2 - La formule

Vg = Vm / (1 + Vm × c / s)

Vm = vitesse mécanique

c = coût du km (€)

s = salaire horaire (€)

La vitesse généraliée est une vitesse qui intègre l’effort économique

3 - Exemple concret

Jules roule 100 km en 1h

Coût = 0,50 €/km → 50 € → 5h de travail (à 10 €/h)

Vg = 100 / (1 + 5) = 16,7 km/h

En vélo, il pourrait aller aussi vite… ou plus vite !

4 - Ce que ça change

La vitesse généralisée a une limite : s / c

Plus on paye → plus on travaille → moins on gagne en temps réel

Une critique du progrès technique et du mythe de la "vitesse"

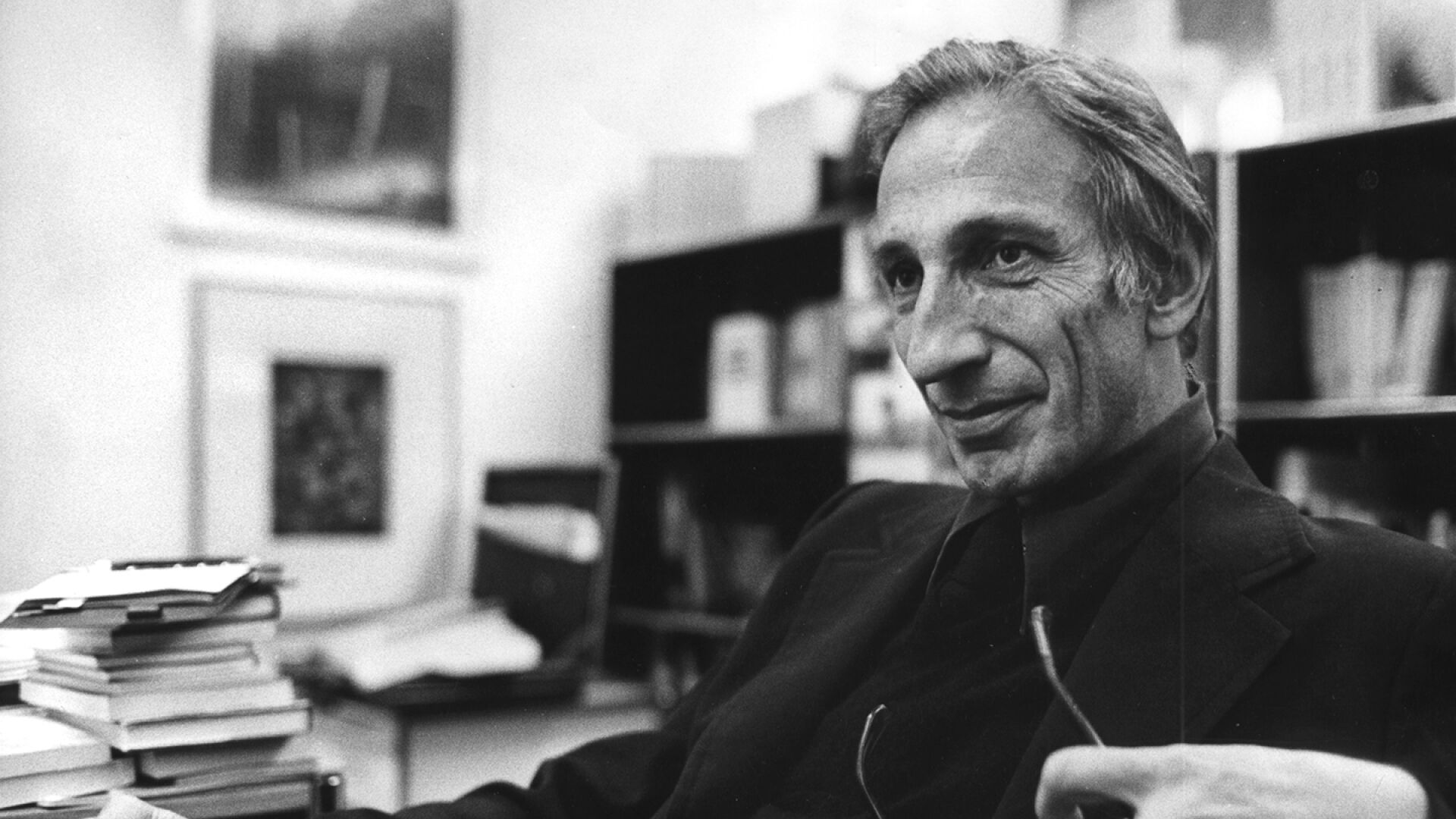

Ivan Illich, né le 4 septembre 1926 à Vienne en Autriche et mort le 2 décembre 2002 à Brême en Allemagne

Illustre dans les années 1970, puis oublié en France par la suite, le nom d'Ivan Illich demeure le symbole d'une pensée dont la fonction, stimulante et irritante, semble avoir été de prendre le contre-pied systématique des « vérités » qui constituent le fondement même de la modernité humaine. Illich marque le coup d'arrêt au progressisme productiviste comme postulat non critiqué et comme légitimation sûre d'elle-même de la conduite des sociétés industrielles contemporaines. Rarement une œuvre de pensée aura, en un délai si court, rencontré un tel écho (Libérer l'avenir, 1971; Une société sans école, 1971; Energie et équité, 1973; La Convivialité, 1973; Némésis médicale, 1975 ; Le Chômage créateur, 1977). Il n'est pas étonnant qu'à l'occasion des débats que cette œuvre provocatrice a suscités à l'époque, des conjonctions inattendues aient conduit « conservateurs » et « progressistes » à dénoncer, à simplifier souvent, voire à ridiculiser la pensée d'Illich.

Cependant, la désaffection à l'égard de cette œuvre tient sans doute à d'autres facteurs: la critique de la société de production-consommation s'est banalisée, en même temps que l'aspiration à une alternative vivable (la vogue du terme « convivialité», son passage dans le langage commun, en est un signe) ; les défis de la fin du xx°siècle, les urgences mais aussi les atermoiements qu'ils suscitent (crise de l'emploi, du travail et des retraites, ratés de l'intégration et de la mixité sociale, mondialisation de l'économie, révolutions technologiques, informatiques et bioéthiques, etc.) ont concentré l'attention et l'inquiétude sur le court terme, au risque des courtes vues.

Illich poursuivait néanmoins son œuvre, toujours reçue avec intérêt en Amérique, en Espagne ou en Allemagne (Le Travail fantôme, 1981 ;Le Genre vernaculaire, 1983; H20 : les eaux de l'oubli, 1988; ABC. L'alphabétisation de l'esprit populaire, 1990; Du lisible au visible : la naissance du texte, 1991). Publié en 1994, Dans le miroir du passé rassemble ses conférences et discours prononcés entre 1978 et 1990.

La personnalité d'Illich est singulière. Sa destinée l'aura été tout autant. Né en Autriche d'une mère juive et d'un père catholique, chassé d'Europe centrale en 1942, il étudie à Rome, devient prêtre. Il acquiert des doctorats d'histoire, de philosophie, de droit canon, de théologie. Polyglotte, il parle couramment l'allemand, le croate, le français, l'italien, l'anglais et l'espagnol. Il se fixe aux États-Unis en 1952.

Curé d'une paroisse populaire, il découvre les problèmes du choc des cultures. Vice-recteur de l'Université catholique de Porto-Rico, il entre en conflit avec sa hiérarchie. En 1961, il rejoint, à Cuernavaca au Mexique, le Cidoc (Centre interculturel de documentation) dont il fait un haut lieu où se pressent les intellectuels d'Amérique latine et du monde entier. En 1969, il renonce à l'état clérical. En 1976, le Cidoc cesse ses activités. Illich, qui se veut citoyen du monde, navigue entre le Mexique, les États-Unis, où il enseigne à l'université de Pennsylvanie, et l'Allemagne, où il donne, à l'université de Brême, un cours sur l'histoire du haut Moyen Âge. Atteint d'une tumeur au cerveau, au cours des années 1980, il refuse de se faire opérer. Il meurt à Brême le 2 décembre 2002.

Dans une démarche dont la logique est rigoureuse dès les premières œuvres, Illich s'attaque au fonctionnement de la société moderne, qui conjugue à ses yeux une double dérive perverse. D'une part, un tel fonctionnement prolonge et multiplie le caractère autoritaire et hiérarchique des institutions anciennes: la santé, l'éducation, l'alimentation, les échanges sont contrôlés, encadrés, figés, administrés de manière à produire de la discrimination légitimable; d'autre part, il donne lieu, au nom de la science et du rendement industriel conjugués, à une organisation surprogrammée du monde et des rapports humains. Sous ce double signe de l'institution hiérarchisée et de l'organisation rationalisée, la production humaine et, plus gravement, la production de l'humain franchissent un seuil où elles deviennent contre-productives. L'hétéronomie humaine, si elle est conviviale, est une condition saine et non aliénante de l'autonomie.

Mais au-delà du seuil où la modernité la promeut, elle fait basculer l'humain dans son contraire. L'humanité devient inhumaine à l'égard des humains, et les humains se font inhumains à l'égard de l'humanité.