Compendium

La décolonisation

LA DIVISION DES COMORES

MAYOTTE - La France a-t-elle divisée les Comores ?

[VIDEO] [40 minutes]

MAYOTTE : le SYMBOLE du NEOCOLONIALISME

Les Comores

L'Union des Comores est un archipel situé dans l'océan Indien, entre Madagascar et la côte est de l'Afrique, composé de trois grandes îles : Grande Comore, Anjouan et Mohéli, ainsi que plusieurs îles plus petites. L'archipel a une histoire complexe marquée par des influences extérieures, notamment la colonisation française, la quête d'indépendance, ainsi que des tensions internes.

Colonisation et influence française

Les îles des Comores ont été progressivement prises sous l'influence coloniale au XIXe siècle. La France a d'abord établi des relations commerciales avec les sultanats locaux. L'archipel n'a pas été immédiatement colonisé.

- Grande Comore a été placée sous un protectorat français en 1841, suivie par Anjouan et Mohéli. En 1886, les îles ont été annexées et intégrées à l'empire colonial français.

- La France a utilisé les Comores pour des plantations de canne à sucre et comme station pour le commerce maritime. L'esclavage y a été pratiqué jusqu'à son abolition en 1846.

La quête d’indépendance

Après la Seconde Guerre mondiale, les Comores ont fait partie de l'Union des Comores et des îles de la Réunion dans un cadre de coopération administrative avec la France.

Les Comorien·ne·s ont progressivement exprimé leur désir d'indépendance au travers de mouvements politiques.

En 1974, un référendum a été organisé pour décider de l'indépendance des Comores. Les îles d'Anjouan, Mohéli et Grande Comore ont voté en faveur de l'indépendance, tandis que Mayotte (une des îles de l'archipel) a choisi de rester française.

L'Union des Comores a officiellement déclaré son indépendance le 6 juillet 1975, mais ce fut un processus complexe, marqué par des tensions politiques internes.

La période post-indépendance et les conflits internes

L'indépendance des Comores a été marquée par des instabilités politiques et militaires, avec de nombreux coups d'État, changements de gouvernement et conflits internes. Ces périodes d'instabilité et de coups d'État ne sont pas sans lien avec la forte influence française dans les affaires politiques, même après l’indépendance. Par exemple, en 1997, un conflit violent a opposé Anjouan à la Grande Comore, ce qui a conduit à une séparation temporaire entre les deux îles. Anjouan a cherché à se déclarer indépendante, mais la France est intervenue diplomatiquement pour rétablir "l'ordre" dans l'archipel et préserver ses intérêts.

Réformes et évolution récente

Les Comores ont finalement mis en place une nouvelle constitution en 2001 qui a établi un système fédéral, avec un président élu pour chaque île. Ce système a permis de réduire les tensions internes, bien que des problèmes politiques subsistent.

L'archipel connaît des progrès dans les domaines de la gouvernance et des droits humains, mais reste confronté à des défis socio-économiques, notamment la pauvreté, le chômage et l'instabilité politique.

Relations avec la France et Mayotte

Bien que les Comores soient un État indépendant, Mayotte, une des îles de l'archipel, est restée sous souveraineté française après le référendum de 1974. Cela a entraîné des tensions entre les Comores et la France, la population comorienne considérant Mayotte comme faisant partie intégrante des Comores. Depuis que Mayotte est devenu un département d'outre-mer français en 2011, ce sujet reste sensible dans les relations franco-comoriennes.

La colonisation française de Mayotte

Cette histoire est marquée par plusieurs étapes importantes qui ont façonné l'île et son rapport avec la France. Située dans l'archipel des Comores, elle a été progressivement intégrée dans l'empire colonial français.

Les premiers contacts entre les Français et Mayotte remontent au début du XIXe siècle, à une époque où la France cherchait à étendre son influence dans la région de l'océan Indien. Mayotte était alors un territoire de sultanats locaux et n'était pas encore colonisée.

En 1841, un traité est signé entre le sultan de Mayotte Andriantsouli et la France qui établit un protectorat français sur l'île. Ce traité permet à la France d'avoir une influence politique et économique sur l'île tout en reconnaissant une forme de souveraineté locale.

En 1843, Mayotte est définitivement annexée par la France alors que le sultan accepte la complète soumission au gouvernement français.

Cette annexion fait partie d'un processus plus large de colonisation de la région par la France qui cherchait à sécuriser ses routes maritimes et à renforcer son emprise sur l'océan Indien. Mayotte devient alors un territoire de la France, bien qu'elle conserve une certaine autonomie dans la gestion locale.

Comme dans bien d’autres colonies françaises, l’esclavage était pratiqué à Mayotte. Les esclaves étaient principalement utilisé.e.s dans les plantations et les travaux agricoles. L'esclavage a été officiellement aboli en 1846, suite à la pression des mouvements abolitionnistes et à la politique française en matière de droits de l’Homme. Au fil des décennies, Mayotte reste une colonie française, mais garde un statut juridique différent de celui des autres colonies de l’empire français. Elle est administrée comme une dépendance avec des droits différents. Ce statut particulier l'a rendue fortement marginalisée dans l'ensemble du système colonial français.

En 1975, les autres îles de l'archipel des Comores (Anjouan, Mohéli et Grande Comore) obtiennent leur indépendance de la France, mais Mayotte choisit de rester française. Ce choix a été confirmé par un référendum local en 1974, où la majorité des habitant.e.s de Mayotte ont voté pour maintenir l'île sous souveraineté française.

En 2011, après plusieurs décennies de demandes d'autonomie et de discussions sur son statut, Mayotte devient un département d'outre-mer à part entière, ce qui signifie qu’elle fait désormais partie intégrante de la République française, avec les mêmes droits et obligations que les autres départements français. Ce changement a marqué un tournant important dans son statut politique et administratif.

BOB DENARD (1929-2007)

(né Hubert Blaine Wolfe Smith) était un mercenaire français, tristement célèbre pour ses nombreuses interventions en Afrique, notamment dans les îles Comores. Il est l’une des figures les plus notoires du mercenariat en Afrique post-coloniale et a été impliqué dans de nombreux coups d’État, souvent pour des raisons financières ou idéologiques.

Il commence sa carrière militaire en tant que soldat dans l'armée française pendant la guerre d'Indochine dans les années 1950, où il acquiert une expérience de combat. Après cette période, il quitte l'armée et se tourne vers le mercenariat, un domaine dans lequel il se distingue rapidement grâce à ses compétences tactiques et son expérience militaire.

Denard a été impliqué dans plusieurs opérations militaires en Afrique, où il a dirigé des mercenaires ou participé à des coups d’État.

Ses actions ont souvent eu des conséquences politiques et sociales dramatiques, et il a souvent été en lien avec des dictateurs ou des régimes autoritaires.

Il est particulièrement connu pour ses interventions aux Comores, notamment sur l'île de Grande Comore sur laquelle il a été le chef d'une série de coups d’État qui ont eu lieu entre 1975 et 1995. Sa première intervention remonte à 1975, où il participe au renversement du gouvernement du président Ahmed Abdallah. Il est ensuite impliqué dans un coup d’État en 1989 pour remettre au pouvoir un autre président, Said Mohamed Jaffar. En 1995, il joue un rôle clé dans un autre coup d’État, mais il est cette fois arrêté par les autorités françaises et quitte finalement les Comores.

Bob Denard est souvent perçu comme un instrument de la politique française dans la région. Bien que la France n'ait jamais officiellement soutenu ses actions, il est largement supposé que des liens informels existaient entre Denard et certaines autorités françaises, qui cherchaient à préserver des intérêts géopolitiques et économiques dans la région. Il était en effet perçu comme un homme de main pour la France dans certaines de ses anciennes colonies, en particulier lorsque la situation politique devenait chaotique.

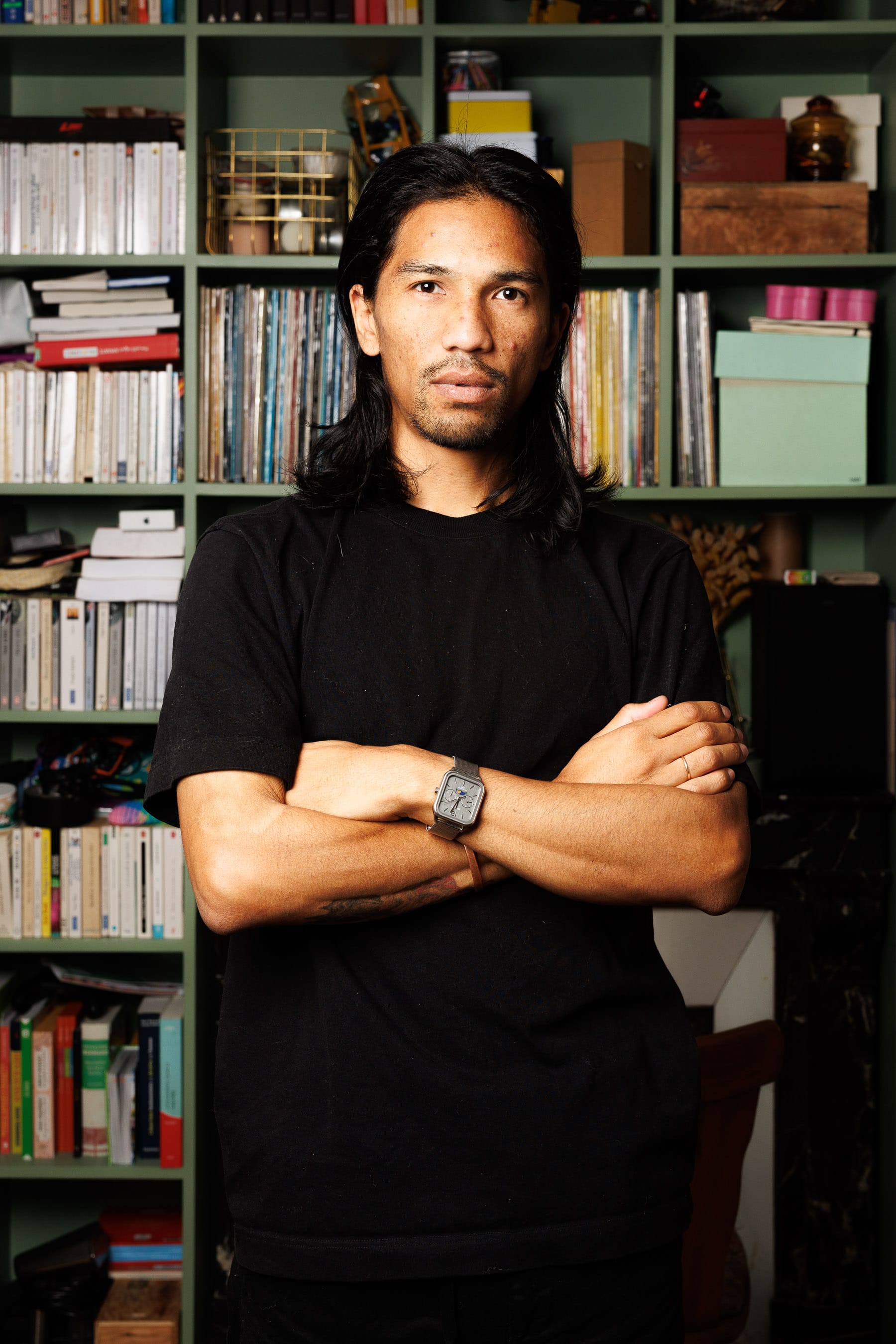

La chaîne Histoires Crépues a été ouverte en 2020 par Seumboy, vidéaste web et vulgarisateur, rejoint ensuite par Reha Simon, producteur, réalisateur et monteur.

Seumboy a grandi dans la cité de Luth à Gennevilliers. Ses parents viennent d'anciennes colonies françaises mais ce n'est qu'à 25 ans alors qu'il vit en Chine qu'il se rend compte du passé colonial des puissances occidentales et du tabou que représente ces questions.

Ils tentent de proposer une histoire commune sans chercher ni à juger ni à effacer. Leur intention est de rendre accessible les anecdotes d'une histoire coloniale afin que tout le monde puisse s'approprier et comprendre cette histoire.